Pandémie, accident industriel, tremblement de terre, cyberattaque, échec de projet politique… pas un jour ne passe sans la médiatisation de situations aux conséquences souvent dramatiques. L’importance du thème des risques dans la société n’est pas à démontrer. Je donne aux étudiants de l’École polytechnique fédérale de Lausanne un cours d’analyse et de gestion des risques. Les bases mathématiques sont claires, et les méthodes, certes imparfaites, sont robustes, compréhensibles, et finalement utiles.

Pandémie, accident industriel, tremblement de terre, cyberattaque, échec de projet politique… pas un jour ne passe sans la médiatisation de situations aux conséquences souvent dramatiques. L’importance du thème des risques dans la société n’est pas à démontrer. Je donne aux étudiants de l’École polytechnique fédérale de Lausanne un cours d’analyse et de gestion des risques. Les bases mathématiques sont claires, et les méthodes, certes imparfaites, sont robustes, compréhensibles, et finalement utiles.

Cependant, au cœur de cet enseignement, se cachent implicitement des contenus à caractère philosophique ou éthique, qui sortent les étudiants de leur zone de confort.

Les quelques réflexions qui suivent sont inspirées de cette expérience. Elles constituent surtout un questionnement, mais accompagné d’un constat pragmatique : pas de gestion des risques sans systèmes de valeurs.

Gestion intégrale des risques

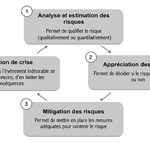

Le principe de la gestion intégrale des risques est simplifié dans le diagramme de la figure 1. La première étape consiste à analyser et estimer les risques, c’est-à-dire à en faire l’inventaire, estimer les probabilités d’occurrence et les conséquences des événements indésirables. Une approche systématique dans laquelle des incertitudes subsistent toutefois concernant la définition même du système étudié, la connaissance qu’on en a, ou encore l’existence de situations inédites (on pense à la présente crise sanitaire). La deuxième étape se concentre sur l’appréciation des risques et doit aboutir à une décision : le risque étudié est-il acceptable ou non ? Cette étape fait référence à des systèmes de valeurs et des critères fixés parfois inconsciemment par la société au sens large. Elle contient sans le dire la notion de bien et de mal, celle du sens.

La troisième étape consiste, si le risque est jugé inacceptable, à mettre en œuvre une combinaison de méthodes à caractère technique, organisationnel ou administratif pour réduire le risque à un niveau convenable : les mesures de prévention et les mesures de protection. Une mesure de prévention vise à réduire l’occurrence d’une situation indésirable (ex. : les limitations de vitesse sur les routes ont fortement réduit la fréquence des accidents mortels). Une mesure de protection vise à réduire les conséquences d’une situation indésirable (ex. : le port de la ceinture de sécurité a fortement atténué les effets des accidents de la route).

La quatrième étape est celle de la gestion de crise. Tout événement indésirable ne pouvant être exclu, une bonne capacité de réaction va en réduire les conséquences. Ici entrent en jeu des questions essentiellement organisationnelles et de mobilisation de ressources pour l’intervention d’urgence.

Pour mes étudiants, comme pour une majorité d’ingénieurs et de scientifiques, la deuxième étape est la plus délicate à appréhender. Sur quel critère se baser pour accepter ou non un risque ? De quel droit ? Par quel processus ?

Les dimensions temporelles et spatiales

Une première difficulté provient du caractère évolutif de l’attitude face au risque. Sans pouvoir connaître l’état d’esprit de nos ancêtres au Neandertal, un certain fatalisme devait probablement dominer au moment de voir son voisin dévoré par un prédateur. Plus tard, tout événement s’interprétera comme une expression divine ; les sacrifices et les prières devenaient les méthodes de mitigation des risques les plus couramment utilisées. Plus récemment, et sous la poussée du déterminisme scientifique, la recherche d’une cause physique à toute chose a prévalu, le danger et sa gestion devenant un objet de rationalisation. Avec la multiplication de catastrophes industrielles, il est apparu insuffisant d’invoquer le hasard ou la fatalité. Les pays industrialisés ont ainsi progressivement développé des approches méthodologiques et organisationnelles conséquentes. Ceci n’a pas mis un terme aux catastrophes mais a possiblement contenu leur progression. L’attitude face au risque était donc différente dans le passé, et sera différente dans l’avenir. Cette variation s’étend aussi au plan spatial. De lieux en lieux, non seulement les aléas et leurs conséquences changent, mais surtout leur perception par les populations locales – comme l’expliquent de multiples facteurs, dont par exemple ceux agrégés par les Nations Unies sous l’acronyme IDH (Indice de développement humain). Cette réalité est de facto utilisée avec cynisme pour l’implantation de filiales industrielles : la catastrophe de Bhopal en Inde en 1984 est un exemple dysfonctionnel emblématique. Ici, mes étudiants s’interrogent sur la robustesse de leurs études de risques. Ce qui est valable ici l’est-il làbas ? Ce qui constitue l’état de l’art maintenant le serat-il demain ?

Le binôme perception/acceptation du risque

Une deuxième difficulté provient du couplage psychologique liant perception et acceptation des risques. Comme le disent les anglophones : « perception is reality ». Aucune mesure ne sera prise contre des risques non perçus. Aucune campagne de prévention ne sera efficace sans une perception préalable par la population.Outre les dimensions historiques et géographiques, beaucoup de facteurs affectent la perception des risques, et par conséquent leur acceptation. Le goût du risque augmente avec le bénéfice escompté. Une stratégie de coping (« ceci n’arrive qu’aux autres ») diminue la perception d’informations anxiogènes. Les hommes auraient une perception plus faible des risques que les femmes, et l’ethnie influencerait le jugement sur le risque. La tendance générale de la population est de surestimer les risques rares et sous-estimer la fréquence des causes plus communes. Une situation de danger sera mieux acceptée si elle est perçue comme contrôlable, aux conséquences non fatales, équitables, morales, volontaires, lointaines, observables, anciennes, familières ou encore d’un faible niveau d’effroi.

Ces éléments montrent la difficulté, même à l’intérieur d’un groupe relativement homogène de personnes, à obtenir un consensus sur l’importance d’un risque et son niveau de conséquence.

Ici, mes étudiants questionnent la portée des études de risques, scientifiquement établies, si le manque de perception annule finalement toute volonté d’action. Faut-il que les ingénieurs s’intéressent à la psychologie et à la sociologie ? Sans doute…

La notion de risque acceptable

Une fois les risques identifiés, leur niveau de dangerosité bien compris, une fois les biais de la perception individuelle ou collective corrigés, encore faut-il s’entendre sur un seuil d’acceptabilité. Ici encore, hélas, pas de solution universelle.

Il existe de nombreuses propositions. Un risque acceptable serait celui qui aurait été réduit à un niveau tolérable pour un organisme en regard de ses obligations légales et de sa propre politique de santé et de sécurité au travail. Ou « contre lequel je ne puis rien ». Ou qui n’est pas prohibé par la loi ou les règlements. Ou que l’opinion publique tolère ou tolérera. Ou qui est tolérable au vu de l’analyse coûts-bénéfice. Ou dont le coût de la réduction du risque serait supérieur aux coûts économisés. Etc.

Ici, mes étudiants sont pris de doute : la définition même d’un risque acceptable n’est pas établie. En fait, elle sera le résultat d’une pesée d’intérêts, d’une négociation, d’une convention, d’une décision politique, d’une jurisprudence, d’une loi ou encore d’une norme professionnelle.

La valeur de la vie humaine

Finalement, et pour compliquer le tout, la valeur de la vie humaine intervient dans les méthodes quantitatives. Pour permettre l’agrégation de toutes les conséquences d’un événement indésirable, que ce soit des dommages matériels ou personnels, il est en effet pratique (mais pas indispensable) d’utiliser une unité monétaire commune.

On peut citer Malraux, affirmant qu’« une vie ne vaut rien mais rien ne vaut une vie », et reconnaître que d’un point de vue éthique cette question est délicate. Mais elle sera de toute façon abordée, à commencer par les sociétés d’assurances. Et même dans la Bible (Matthieu 10,31 ; Luc 12,7 ; Matthieu 12,12 ; Exode 21,30 ; Lévitique 25 47-54 ; 1Samuel 26,24). Utilisé avec soin, le recours à une valeur de vie humaine peut faciliter l’aide à la décision en gestion de projets, en utilisation de biens publics ou privés.

Plusieurs modes de calcul sont à disposition, comme le coût d’une vie (la dépense techniquement nécessaire pour sauver une vie humaine), l’indemnisation d’une mort (par exemple l’indemnité ou la pension compensatrice accordée aux proches) ou encore le produit d’un être humain (la valeur de sa production brute). La littérature abonde d’estimations de la vie humaine, pour des secteurs d’activité comme la santé, les transports, l’environnement ou plus généralement les assurances. La fourchette va environ de 2 à 8 millions de dollars.

Une méthode intéressante pour la comparaison d’efficacité de projets est celle du coût par vie épargnée : la valeur des investissements consentis est simplement mise en rapport avec la réduction du nombre de morts qui en résulte. Par exemple, une campagne de vaccination dans le tiers-monde conduirait à un coût de 100 € par vie épargnée, la mise à disposition de véhicules d’urgence et de réanimation à 10 000 € par vie épargnée et le renforcement parasismique des bâtiments entre 0,5 et 10 millions € par vie épargnée.

Ici, mes étudiants ressentent l’inconfort d’une forme de marchandage basée sur la vie humaine pour établir la rentabilité d’un projet.

Une ouverture au dialogue

Les risques sont omniprésents. Leur mitigation par la société dans son ensemble est une nécessité incontestée. Mais alors que les scientifiques améliorent sans cesse leurs approches, enrichissent les données de base, plongent au cœur du big data et adoptent les outils de l’intelligence artificielle, une question demeure : quel est le niveau de risque acceptable ? Cette question est un choix de société. Une convocation de systèmes de valeurs. On ne pourra bien y répondre qu’avec un dialogue nourri entre parties prenantes, dans un esprit de consensus. Avec insatisfaction et doute. Mais en pleine conscience.

Pour faire un don, suivez ce lien

Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté

Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté