Admettons que notre société nous assure un confort suffisant pour que nous nous en contentions : nous ne souffrons ni du froid ni de la malnutrition ; nos conditions de travail sont en règle générale supportables, une prise en charge médicale nous est garantie en cas de besoin, faire valoir nos droits et exprimer nos idées nous est permis, au point que notre société nous semble avoir atteint un degré de développement en bonne partie conforme à la dignité de l’homme. Ce succès du mode de vie occidental, dont le rayonnement mondial n’est plus à démontrer, l’héritage grec et chrétien peuvent s’en disputer la paternité.

Certes, quelques lézardes apparaissent çà et là dans l’édifice de la modernité, à commencer par ces sans-abri qui dorment sur nos trottoirs, au coeur de l’hiver. Et s’ils ne représentaient que la partie visible de l’iceberg ? Aussi, préférons-nous éviter d’imaginer les conditions de travail de celles et ceux qui fabriquent nos biens de consommation les plus courants : habits, souliers, véhicules, denrées alimentaires, etc. Nous savons que ces conditions sont souvent inférieures à nos normes européennes, de sorte qu’il nous arrive de nous inquiéter d’être devenus, par notre laisser-faire, des exportateurs d’exploitation. Nous essayons de nous alarmer en nous répétant à l’envi que la température du globe monte, mais cela aussi, pour l’instant, ne modifie que faiblement nos styles de vie.

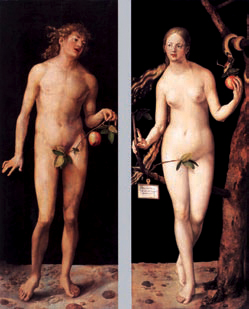

Son succès, la modernité occidentale le doit à l’émergence d’une valeur qui à l’origine a pu paraître régressive : celle de l’individu. Lors de la Renaissance, il y a cinq siècles, la pyramide a commencé de s’inverser lorsqu’à l’encontre de toute logique, l’individu est apparu plus grand que la société et plus important que l’histoire. Les bouleversements internes à l’Église ont eu partie liée avec ce vaste processus que l’on nomme humanisme, sans qu’il soit aisé de dire dans quelle mesure ils en furent la cause ou la conséquence. Au XVe siècle déjà, l’Église avait eu plusieurs têtes au cours du Grand Schisme, mais elle était restée unie, tandis qu’avec la Réforme, que la Papauté ne parvint pas à résorber, il y eut deux vérités inconciliables dans le monde chrétien occidental. De là, au travers d’interminables querelles et autres guerres de religions, dériva progressivement l’idée qu’il n’y avait pas seulement deux vérités dans l’Église, mais autant de vérités qu’il y a de croyants. L’affirmation individualiste de Luther, selon laquellechaque chrétien est son propre Pape, l’avait emporté. Il était devenu plus important que chacun puisse exprimer sa croyance comme il le souhaitait, que l’unité visible de l’Église soit préservée.

Ce n’était là que la première phase de déconstruction de la chrétienté médiévale. La seconde, tout aussi importante, marqua le siècle des Lumières, lorsqu’il fallut admettre que l’espace de l’Église n’était plus équivalent à celui de la société. Un domaine laïc fit son apparition, à l’intérieur duquel il était autorisé de vivre et de penser indépendamment de toute directive d’Église. Non seulement l’individu était désormais libre de croire à sa manière, mais il se voyait reconnaître une zone d’intimité par rapport à laquelle la société ellemême exerçait un devoir de réserve : la sphère privée.

Les deux siècles qui suivirent jusqu’à aujourd’hui laissèrent apparaître un ensemble de problèmes inattendus liés aux nouvelles libertés séculières. Au XIXe siècle, l’esprit rationnel des Lumières se traduisit par une industrialisation très rapide qui rendit bon nombre d’individus esclaves du travail, sans parler du colonialisme et de ses conséquences planétaires. Le XXe siècle confirma que de nouvelles formes d’aliénation économiques, politiques ou idéologiques pouvaient compromettre la liberté individuelle en se substituant en quelque sorte à l’ancien pouvoir religieux. Une des découvertes les plus significatives pour notre propos fut peut-être celle de la psychanalyse, au tournant du XXe siècle, qui mit à jour le fait qu’il ne suffit pas de libérer l’individu des contraintes extérieures (politiques, religieuses, etc.) pour qu’il se sente libre intérieurement. Une aliénation personnelle, d’ordre psychique ou spirituel, était donc à même de compromettre l’épanouissement d’un individu pourtant libre socialement. L’humanisme s’avérait plus complexe que prévu, et l’individualisme n’y apportait pas de solution complète.

Le projet individualiste a en effet l’inconvénient d’entraîner l’individu dans une entreprise de réalisation de soi qui exige une grande consécration à soi, et qui ne lui laisse qu’une disponibilité limitée pour autrui, en énergie et en temps. Cette priorité de principe accordée à soi a pour effet de fragiliser tous les systèmes relationnels dans lesquels les individus sont appelés à vivre, risquant d’isoler chacun dans sa bulle personnelle. Ainsi le couple, la famille, la communauté, la société et pour finir l’écosystème entier, finissent par faire les frais de cette autocentration caractéristique de l’homme moderne. Il s’agit ici de bien saisir que l’égoïsme, en modernité, est insuffisamment compris si on le range dans la seule catégorie des défauts de caractère, il s’agit presque d’un devoir implicitement reconnu, ou en tout cas d’un trait de culture pour ainsi dire inévitable.

On peut pousser le raisonnement jusqu’à reconnaître que l’individualisme, en renforçant les volontés d’indépendance de l’homme et de la femme, a fini par atteindre le désir de procréer (qui est un acte altruiste) au point de fragiliser le renouvellement des générations dans les sociétés occidentales. La moyenne européenne avoisinant actuellement 1,5 enfant par femme, la population indigène décroît. C’est dire que l’individualisme, si on le conduit à son aboutissement, devient un projet invivable, stérile, totalement enfermant, au point que certains ont voulu y voir le signe de la décadence de notre civilisation.

Une telle vision unilatéralement négative de la modernité ne me paraît cependant pas justifiée. Au delà du fait que la régulation des naissances devient une question de survie sur une planète surpeuplée, les acquis de la liberté individuelle, politique et religieuse, concrétisés dans la législation des droits de l’Homme, n’autorisent pas à mon sens de retour en arrière. Même si son bilan reste discutable, la modernité constitue un passage obligé, de sorte que nous éprouvons ce paradoxe entre la nécessité radicale d’être individualistes, sur le plan des libertés, et la nécessité tout aussi radicale de ne pas l’être, sur le plan d’une ouverture à autrui et d’un don de soi qui font obstacle à ce qu’il y a de pervers dans cette volonté effrénée de satisfaire à tous les désirs de l’individu.

Ainsi, malgré les progrès réalisés et les acquis irréversibles, les diverses imperfections de la modernité nous empêchent d’identifier notre époque à la réalisation de l’Homme ou à la fin de l’histoire, moins encore à l’établissement du Règne de Dieu sur terre. À l’encontre d’une tentation secrète et récurrente de l’humanisme, l’homme moderne n’est pas divinisé, ni Dieu humanisé dans l’homme moderne, selon la maxime d’humilité affirmée par le prophète Ézéchiel : « Tu seras homme et non Dieu ! » (Éz 28,2 ; 28,9). Il nous faut donc rester ouverts à d’autres possibles, à de nouvelles perspectives qui, par compensation d’un déficit, vont dans le sens d’une validation croissante des liens que l’individu entretient avec ses semblables, avec l’univers et avec la transcendance, sans toutefois contrevenir à la dignité de l’homme affirmée dans la liberté de conscience.

Au Moyen-Âge, la spiritualité individuelle se vivait à l’intérieur du cadre de la religion instituée en civilisation chrétienne, elle y jouissait même d’une certaine latitude qui donna naissance aux divers ordres monastiques caractérisés chacun par des règles de vie et des vocations profilées un peu différemment. Ce régime de chrétienté, dans sa richesse spirituelle propre, supposait un environnement culturel assez homogène. Il ne survécut pas à la complexification géopolitique et culturelle de la Renaissance, lorsque les découvertes scientifiques commencèrent à modifier les conceptions de l’homme et du cosmos.

Au Moyen-Âge, la spiritualité individuelle se vivait à l’intérieur du cadre de la religion instituée en civilisation chrétienne, elle y jouissait même d’une certaine latitude qui donna naissance aux divers ordres monastiques caractérisés chacun par des règles de vie et des vocations profilées un peu différemment. Ce régime de chrétienté, dans sa richesse spirituelle propre, supposait un environnement culturel assez homogène. Il ne survécut pas à la complexification géopolitique et culturelle de la Renaissance, lorsque les découvertes scientifiques commencèrent à modifier les conceptions de l’homme et du cosmos.

En contexte ecclésial, dès la fin du Moyen Âge, les premiers individualistes furent les mystiques, car ils prétendaient avoir accès à l’union au Christ dans l’intimité de leur foi, indépendamment de la communion de la messe contrôlée par la hiérarchie ecclésiastique. Cette revendication mystique, en apparence insignifiante parce qu’encore tout intérieure au monde religieux, allait servir de clef de voûte aux revendications ultérieures. Ce qui primait en effet aux yeux des mystiques, c’était le culte intérieur, personnel, celui qu’un individu offre par la qualité spirituelle de sa propre vie, et non le culte extérieur, communautaire, célébré par l’Église, n’offrant toujours qu’un salut par procuration. La révolution culturelle de la modernité était en germe dans cette revendication.

En effet, à cette première exigence d’une vie spirituelle personnalisée à l’intérieur du système des croyances du christianisme, succéda progressivement une exigence plus ambitieuse, qui consistait à découpler la spiritualité individuelle de ses références aux croyances, aux pratiques, à l’autorité et à l’institution de l’Église. La spiritualité autonome était née, en tant que disposition propre d’un individu liée à sa manière d’envisager son existence dans le cosmos. Une telle spiritualité privée, on le comprend, supposait l’existence d’un espace social laïc et en constituait le pendant sur le plan personnel. Ainsi, la notion de spiritualité en vint à se démarquer de celle de religion, et l’on parvint à se demander si une spiritualité non religieuse pouvait exister.

Pour répondre à cette question, il faut se demander si ce décentrement de la religion communautaire en faveur de la spiritualité personnelle ne se tient pas déjà au coeur du message du Nouveau Testament. Jésus n’a-t-il pas aboli les sacrifices rituels effectués par les prêtres, pour les remplacer par une invitation adressée à chacun-e de le suivre dans un geste d’offrande de sa propre personne ? Si tel est le cas, comme semble l’indiquer l’épître aux Hébreux 1, il est alors pertinent d’admettre, avec Marcel Gauchet 2, que le christianisme est « la religion de la sortie de la religion » et que Jésus est le véritable précurseur de la spiritualité moderne.

Dans ce sens, certains théologiens n’hésitent pas à se demander si Jésus a un jour souhaité les bâtiments et les célébrations religieuses que nous lui consacrons, ou s’il n’a pas aspiré à ce qu’un culte spirituel soit rendu à Dieu par tous, en tous lieux et en tous temps, « en esprit et en vérité » (Jn 4,24), mais sans Église visible.

Or, il faut reconnaître qu’une telle solution, superbe en pensée, demeure très idéale. Dans la pratique, on constate qu’aucun individu n’est à même de reconstituer par lui-même un bagage spirituel équivalent à celui que transmettent les traditions religieuses comme le christianisme, l’islam ou le bouddhisme, lesquelles occupent des bâtiments, pratiquent des célébrations et transmettent des enseignements. Même lorsque les libres penseurs prétendent échafauder leur propre spiritualité en toute autonomie, ils en viennent à recomposer des éléments préexistants véhiculés par les cultures philosophiques et religieuses. En sociologie, on ne parle pour ainsi dire jamais d’identités religieuses inventées, mais plutôt de bricolages religieux et de syncrétismes.

Nous parvenons ainsi à un premier bilan selon lequel la spiritualité telle que nous la vivons aujourd’hui est lerésultat d’une double riposte. Premièrement, une riposte forte à l’autorité religieuse telle qu’elle était conçue avant l’époque moderne, empêchant l’individu de choisir librement sa religion. Deuxièmement, une riposte douce à la séparation moderne entre la sphère laïque et la sphère religieuse, dans la mesure où nous avons à nouveau l’impression que la religion, pour être authentique, ne peut pas être cantonnée dans un secteur particulier de notre vie mais doit en marquer le quotidien. En d’autres termes, la religion n’a de sens pour nous que si nous la faisons nôtre, si nous parvenons à l’intégrer dans notre vécu pour qu’elle en devienne la sagesse, le sens et la valeur.

Du Moyen Âge à aujourd’hui, ni la religion ni la spiritualité n’ont donc disparu, mais leurs rôles se sont pour ainsi dire inversés. Avant, la religion établie servait de fondement à la spiritualité, il s’agissait d’une donnée universelle de la vie sociale et chaque individu y était intégré d’office, tandis qu’aujourd’hui, c’est le questionnement spirituel individuel qui est de règle, et les diverses traditions religieuses servent tout au plus de palliatif à ce cheminement. L’individu moderne, même lorsqu’il le souhaite, ne parvient plus à adhérer facilement à une vérité de foi simplement parce qu’une autorité religieuse la professe, car il sait trop que d’autres autorités professent autre chose. Le critère de la vérité religieuse ne peut plus être la soumission à une autorité, mais passe par l’épreuve de l’expérience et de la méditation personnelles, et donc par la spiritualité, justement.

Nous l’avons dit, l’autorité de l’individu a fini par l’emporter sur celle de l’institution, la spiritualité a remplacé la religion, mais n’en viendra-t-elle pas aussi à remplacer Dieu ? En d’autres termes, l’idée de Dieu ne représente-t-elle pas le dernier rempart, la dernière autorité, la plus haute et la plus dérangeante qui soit, susceptible d’entraver le libre développement de la spiritualité personnelle ? L’homme moderne, dans son individualisme, ne serait-il pas engagé dans un dernier combat, celui de la négation du Dieu qui se tient face à lui ? Plus l’homme moderne affirme avec insistance son autonomie, moins il reste de place pour un vis-à- vis. Nous l’avons vu sur le plan des relations humaines, dans le couple, nous le constatons maintenant sur le plan spirituel.

Nous l’avons dit, l’autorité de l’individu a fini par l’emporter sur celle de l’institution, la spiritualité a remplacé la religion, mais n’en viendra-t-elle pas aussi à remplacer Dieu ? En d’autres termes, l’idée de Dieu ne représente-t-elle pas le dernier rempart, la dernière autorité, la plus haute et la plus dérangeante qui soit, susceptible d’entraver le libre développement de la spiritualité personnelle ? L’homme moderne, dans son individualisme, ne serait-il pas engagé dans un dernier combat, celui de la négation du Dieu qui se tient face à lui ? Plus l’homme moderne affirme avec insistance son autonomie, moins il reste de place pour un vis-à- vis. Nous l’avons vu sur le plan des relations humaines, dans le couple, nous le constatons maintenant sur le plan spirituel.

On peut aussi retourner le raisonnement et se demander si une spiritualité sans Dieu est encore une spiritualité ou si elle n’est pas devenue un développement personnel sur le plan psychologique et existentiel. En réalité, l’alternative n’est pas si tranchée, et plusieurs conceptions de Dieu développées durant la modernité ont justement cherché à amoindrir l’extériorité de Dieu, cette autorité qui nous fait face, en rendant Dieu plus humain, plus intérieur à l’homme. Lorsque cette entreprise est poussée à l’extrême, comme le proposa Georg Simmel 3 il y a un siècle, Dieu est identifié à l’essence de notre âme, de sorte qu’il ne diffère plus en rien de l’homme. On sent bien que cette pensée puise ses racines dans la mystique chrétienne, mais parvenus à ce point, on se demande ce que parler de Dieu peut encore nous apporter d’autre que ce que nous sommes déjà. En effet, selon Georg Simmel, plus aucune religion historique, plus aucune Écriture, plus aucun salut extérieur n’est nécessaire, puisque Dieu n’est autre que notre nature intime.

À l’opposé de cette conception d’un Dieu intérieur à la nature humaine, on trouve le protestantisme des Réformateurs, qui insistèrent sur le fait que l’homme par lui-même ne parvient pas à trouver le chemin du salut, trop égaré qu’il est par toutes les tentations etautres illusions trompeuses qui se bousculent dans son âme. À leurs yeux, prétendre avoir naturellement Dieu en soi serait pur orgueil, même s’ils n’en pensent pas moins que Dieu nous accorde son Esprit par pure grâce, pour autant que nous nous en remettions au Christ dans la foi. On voit comment le protestantisme articule la religion et la spiritualité : pour connaître le Christ, nous avons besoin de l’Église qui nous transmet son message (religion), et par la foi, nous recevons l’Esprit qui nous rend intimes de Dieu (spiritualité), ce qui permet à Luther d’affirmer que chaque chrétien est son propre Pape.

Alors, qu’en est-il ? Nous faut-il opter pour le Dieu tout intérieur de Simmel ou pour le Dieu extérieur des Réformateurs, qui nous accorde son Esprit ? Eh bien, un équilibre des deux ! Le protestantisme a parfois trop insisté sur l’autorité de la doctrine, sur les confessions de foi, bref, sur le Dieu extérieur, au point que les églises se sont vidées, les gens ne comprenant plus bien le sens que cette religion pouvait avoir pour leur vie. À l’opposé, le Dieu de Simmel me paraît trop identique à l’humain. Transformé en philosophie humaniste, il n’est plus à même de m’étonner, de me visiter : Abraham et Sara, à leur âge avancé, reçurent la visite de trois hommes qui leur annoncèrent une descendance (on peut comprendre ici : un sens à leur vie). Depuis longtemps, ils avaient cessé d’y croire et Sara ne put retenir un rire. Soudain apeurée, se sentant dévoilée dans son mépris, elle tenta de le nier, mais l’ange lui répliqua : « Si ! Tu as bel et bien ri. » (selon Genèse 18,1-15)

Apparaissent ici, dans la synthèse de ce bref passage de l’Écriture, les aspects nécessaires pour qu’une spiritualité soit vivante, performante : il faut tout d’abord une certaine extériorité, un Dieu qui arrive à l’improviste, qui me surprend par une promesse inespérée et qui n’hésite pas à me confronter à moi-même, à souligner mes contradictions. Or, on voit bien que cette extériorité doit être tout intérieure, il faut que ce Dieu me rejoigne, me concerne en me parlant de sujets intimes, essentiels à ma vie. La spiritualité est toujours ceci : la rencontre, la conjonction d’une réalité intérieure et d’un fait extérieur, en d’autres termes, une relation entre les plans de l’immanence et de la transcendance.

Certes, la tradition protestante a trop isolé la théologie de l’humain, quelque chose se joue dans le face à face irréductible entre l’homme et Dieu. Le Seigneur recherche Adam dans le jardin, mais Adam se cache car il se sait nu devant Dieu (Gn 3,10). Afin de conserver la dynamique de la spiritualité, il me paraît nécessaire de préserver l’altérité de Dieu de sa complète résorption dans l’identité humaine. Il est vrai qu’on ne sort pas indemne de la confrontation avec Dieu : dans sa lutte avec l’ange, Jacob l’emporta mais fut blessé au talon (Gn 32,23-33). Le Dieu de la Bible nous transforme, nous remet en cause, il nous aide à voir, à reconnaître, à devenir qui nous sommes.

L’effet de la rencontre avec Dieu, lorsqu’on la considère du point de vue de la spiritualité moderne telle que nous l’avons définie plus haut, n’est pas tellement la découverte d’une doctrine, celle-ci s’édifie d’elle-même dans la mesure où la rencontre se produit. Il ne s’agit pas non plus de recevoir des solutions toutes faites à nos problèmes, qui pourraient s’écrire dans une éthique universelle. L’effet de l’expérience spirituelle est plutôt celui de nous laisser impressionner par la grandeur de Dieu, non pas comme si nous l’avions vu directement, mais parce que cette rencontre nous a fait découvrir un certain nombre de vérités sur nous-mêmes que nous ne saurions nier facilement, tant elles nous concernent de près, sans que nous soyons forcément à même de les exprimer, et moins encore de prouver que leur découverte est l’effet de la visite de Dieu, même si nous le croyons intimement.

Ainsi, la spiritualité porte bien son nom, il s’agitd’un vécu à la fois essentiel et profondément volatil. À la limite ou en deçà de l’expérience sensible, on pourrait aussi en conclure qu’il ne s’est rien passé, que tout est pure imagination, et l’on retombe sur terre. Seule la foi, celle qui croit sans voir, recueille ce vécu et cherche à s’en nourrir.

L’individualisme moderne permet à l’homme d’être lui-même, c’est même sa plus haute exigence. Selon l’affirmation des Lumières, je ne saurais, par paresse, me contenter d’imiter mon prochain sans faire usage de mon propre entendement 4. Ainsi, la liberté est posée comme le plus noble des devoirs, mais cette liberté risque aussi de m’enfermer si, comme Narcisse, je me limite à contempler ma propre image. La reconnaissance d’un vis-à-vis, d’un Tu, autant sur le plan humain que divin, devient ainsi la contrevaleur nécessaire à la reconnaissance du Je. Psychologiquement, il n’y a d’ailleurs pas de naissance possible du sujet sans la prise de conscience d’une réalité extérieure que je ne peux assimiler.

Or, la figure de Dieu est trop élevée, trop insaisissable pour constituer un véritable vis-à-vis dans l’échange humain. La figure du Christ, qui représente l’humanité au travers d’une personne singulière, Jésus de Nazareth, s’offre à nous comme vis-à-vis réel afin que la relation à Dieu prenne corps. Ainsi, le Fils ne nous appelle plus serviteurs, mais amis, car en nous partageant ses consignes, il nous introduit dans l’intimité du Père (Jn 15,15).

Le Je et le Tu donnent ensuite naissance au Nous, tant sur le plan vertical qu’horizontal : une même réalité d’alliance, de mariage, exprime la vie spirituelle et l’union conjugale. Il apparaît ainsi que la spiritualité, contrairement à ce que l’on a longtemps cru, ne saurait porter le regard vers le ciel sans englober aussi le regard vers la terre. Elle concerne autant le corps que l’esprit, l’être au monde que l’être à Dieu. De plus, si l’alliance spirituelle est par définition durable, en raison de l’Éternité de Celui qui en est le garant, elle répand cet appel à persister sur toutes les alliances qui se nouent sur la terre.

C’est ainsi que la pensée écologique redécouvre actuellement avec force la nécessité de vivre sur terre dans une perspective durable, en tenant compte des générations futures. Le Nous qu’il faut envisager n’est plus seulement celui de l’humanité présente, mais il s’étend à celles et ceux qui peupleront la terre après notre départ. Comme l’a montré Hans Jonas 5, il y a dans la mouvance écologique l’appel à une prise de conscience que l’histoire va continuer, que notre modernité n’en constitue ni l’interruption ni l’aboutissement.

Faisons remarquer, pour terminer, que la même réflexion peut être appliquée à l’échelle des relations familiales, qu’il s’agit à mon sens également de souhaiter plus durables, moins susceptibles de dislocations trop fréquentes, donnant lieu à des trajectoires affectives de plus en plus décousues. Malheureusement, un tel discours fait actuellement presque défaut dans notre société. Comme l’a souligné Olivier Abel 6, le motif de la fidélité du couple me paraît concerner, en parallèle à ce qui vient d’être dit de l’écologie, tant le bien-être de la génération présente, celle des parents, que celui de la génération suivante, celle des enfants. Si la nécessité de persévérer dans la vie commune est tout d’abord liée au fait que l’intimité du couple prend du temps à parvenir à maturité, elle est aussi liée à une responsabilité des géniteurs envers leurs enfants, qui souffrent indéniablement de l’instabilité parentale, de domiciles et d’attachements multiples, incertains, changeants.

Pour nous, l’apprentissage d’une responsabilité conforme au sens de la vie me paraît donc consister en ceci : préserver l’individu de l’exploitation d’autrui, certes, en première ligne et partout à l’échelle planétaire, mais aussi le préserver de lui-même en l’ouvrant à de nouvelles alliances, avec un conjoint, une progéniture, une famille, une communauté, une collectivité, un écosystème, autant d’espaces de finitude qui ne sauraient épuiser la Vie. C’est l’apprentissage d’un dialogue avec la différence de l’autre, la gestion d’un écart qui me heurte et m’enrichit, qui constitue la plus grande difficulté et la plus grande source de maturité. Ces conversations transversales supposent en effet une capacité à faire alliance avec le temps, à accepter l’écart entre le désir et sa satisfaction, le projet et sa réalisation, écart qui se nomme persévérance et fidélité, épreuve de la Vie.

- 1 Hé 10,9 : « Voici, je suis venu pour faire ta volonté. Il supprime le premier culte pour établir le second. » 2 Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, Gallimard, 1985. 3 Georg Simmel, Rembrandt, (1916) Circé, 1994, p. 174-239. 4 Emmanuel Kant, Qu’est-ce que les Lumières ? (1784), Hatier, 1999. 5 Hans Jonas, Le principe responsabilité : Une éthique pour la civilisation technologique, Flammarion, 2008.

Pour faire un don, suivez ce lien

Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté

Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté